カテゴリー: 詩 POEM

『竜とそばかすの姫』

美しい国

吉野弘さんの詩「雪の日に」

詩人の吉野弘さんを敬愛する旅するソングライターの浜田省吾が、アルバム『CLUB SNOWBOUND』(1985年)に、「雪の日に」の全文を掲載すべく、吉野弘さんに手紙を書いた。すると、直筆の「わざわざご丁寧にありがとう」という旨の御礼の返信をもらい、感激したとのこと。浜田省吾の代表曲「悲しみは雪のように」は、吉野弘さんの詩「雪の日に」にインスパイアされて出来た曲。

雪の日に 詩集『消息』編(1957年)=オリジナル

――誠実でありたい。

そんなねがいを

どこから手にいれた。それは すでに

欺くことでしかないのに。それが突然わかってしまった雪の

かなしみの上に 新しい雪が ひたひたと

かさなっている。雪は 一度 世界を包んでしまうと

そのあと 限りなく降りつづけねばならない。

純白をあとからあとからかさねてゆかないと

雪のよごれをかくすことが出来ないのだ。誠実が 誠実を

どうしたら欺かないでいることが出来るか

それが もはや

誠実の手には負えなくなってしまったかのように

雪は今日も降っている。雪の上に雪が

その上から雪が

たとえようのない重さで

ひたひたと かさねられてゆく。

かさなってゆく。

雪の日に 詩集『感傷旅行』編(1971年)=合唱曲用に書き改められた歌詞

雪がはげしく ふりつづける

雪の白さを こらえながら欺きやすい 雪の白さ

誰もが信じる 雪の白さ

信じられている雪は せつないどこに 純白な心など あろう

どこに 汚れぬ雪など あろう雪がはげしく ふりつづける

うわべの白さで 輝きながら

うわべの白さを こらえながら雪は 汚れぬものとして

いつまでも白いものとして

空の高みに生まれたのだ

その悲しみを どうふらそう雪はひとたび ふりはじめると

あとからあとから ふりつづく

雪の汚れを かくすため純白を 花びらのように かさねていく

あとからあとから かさねていって

雪の汚れを かくすのだ雪がはげしく ふりつづける

雪はおのれを どうしたら

欺かないで生きられるだろう

それが もはや

みずからの手に負えなくなってしまったかのように

雪ははげしく ふりつづける雪の上に 雪が

その上から 雪が

たとえようのない 重さで

音もなく かさなってゆく

かさねられてゆく

かさなってゆく かさねられてゆく

悲しみは雪のように

君は怒りの中で

子供の頃を生きてきたね

でも時には

誰かを許すことも 覚えて欲しい

by Shogo Hamada

STAY HOME PRAISE 2020

暗闇に支配されないように

暗闇に支配された人々によって、毎日のように悲惨な出来事が起こっている。

そして、多くの人たちの心が痛んでいる。

だから、浜田省吾さんの歌「光の糸」の歌詞をぜひ紹介したい。

「暗闇に支配されないように」という祈りと願いが込められた歌だから。

光の糸

作詞:浜田省吾

作曲:浜田省吾

早春の入り江に さざ波寄せる

茜色に染まった 雲間に沈む夕日

波打ち際 跳ねる子どもたちの 笑い声に包まれ

このかけがえのない 静かな世界を

守ることを 誓う 心に強く

命の炎を高くかざして 道を照らせ

命の炎が燃え尽きるまで 友よ共に

未来へ連なる 光の糸を紡いでいこう

暗闇に 支配されないように

つないだ小さな手の温もりを 闘う勇気に変えて

残されたわずかな 時間の中で

焦らないで 緩まないで 生きる

命の炎を高くかざして 道を照らせ

来る日も来る日も燃え尽きるまで 友よ共に

日は落ち黄昏の青に縁どられて

自転車こぐ子どもらの弾んだ声

我が家への道をたどる

新しい歌 懐かしい歌 歌って

命の炎を高くかざして 道を照らせ

来る日も来る日も燃え尽きるまで 友よ共に

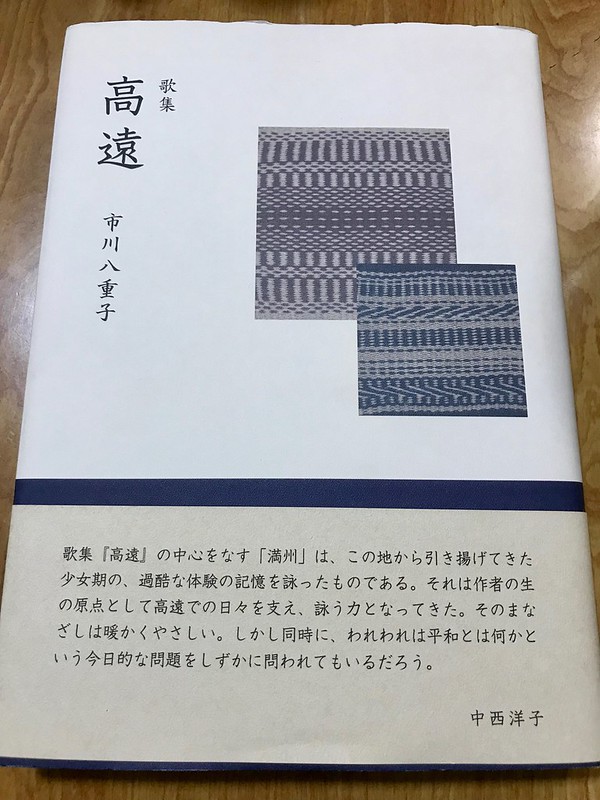

歌集 高遠

あとがきより

・・・二十代に辞めた作歌を七十代後半になって再び始めることになりました。

その直接のきっかけは、阪神淡路大震災の報道でした。「震災と戦争いずれが悲惨ですか。」と問うリポーターに、愛新覚羅浩さんが、「震災は助け合いがございます。戦争はただ憎み合い殺し合うのみでございます。」と答えておられました。むごい質問だと痛感しました。満州国皇帝の義妹で、日本の皇族の血縁という立場。四才と七才の二児を連れての逃避行。こういった背景の予備知識を持たない質問だったのでしょう。

私はこの時、自分の戦争体験をうたう事でその一部でも伝えたいと考えました。沈黙を守って来たのは間違いだったと気付いたのです。・・・