バルトは70歳の時、1956年9月25日、36年前あのアドルフ・フォン・ハルナックとの歴史的再会の場所、アールガウ州議会の会議場で(あのときは「絶対他者」なる神の神性について語った)、『神の人間性』(Die Menschlichkeit Gottes)を語った。また、その内容は同年(和解論第2分冊(1955年)と第3分冊(1959年)との中間)に出版された[1]。

これは、歴史的状況によって迫られた、バルトの神学的思惟における2度目の大きな方向転換であり、彼自身の約40年間の神学の再検討であった。この講演によって提示された課題は、神の神性の認識を基盤にした、まさにそこから帰結する、「神の人間性の認識」であった。バルトが語る「神の人間性」とは、冒頭で以下のように定義されている。

『神の人間性。―これは、正しく理解されるなら、 次のことを意味する他はない。

すなわち、 神の人間への関係と顧み。

―約束と命令において人間と語り給う神。

―人間のための神の存在と出現と行為。

―神が人間と持ち給う交わり。

―神の自由な恵み。

その恵みにおいて神は人間の神としてとは違う仕方では神であろうと欲せず、現にまた神であり給わないということ。

これである。』[2]

バルトは聖書に啓示された神観を具体的かつ的確にとらえるために、キリスト中心的(キリスト論的)神学の大切さを主張した。しかし、この『神の人間性』を見るだけでも、彼自身、絶えずよりキリスト中心的に神学をし続けたことがうかがえる。

約40年前、バルトは、絶対他者としての神の神性、無限の質的差異を強調する必要があった状況の中で、方向転換を行った。それは当時の自由主義神学が人間中心主義的、ヒューマニズム的神学になり、神を犠牲にして人間が偉大なものとされていた危機的状況であった。

『一体しかし、以前の神学は神の神性について何かをしっており、また何かを言ったであろうか。その神学にとっては神について考えるということは、ほとんどおおい隠すべくもなく、人間について考えるということ、まさしく宗教的、キリスト教的人間について考えるということであった。』[3]

しかしその際、キリスト中心的に方向転換をしなかったがゆえに、神があくまでも人間と関係を持って共に生きるという意味での「神の人間性」を片隅に追いやる、あるいは排斥するような形でしか神の神性を強調できなかったことをバルトは後になって覚えた。自らの神学の歩みを振り返って、バルトは以下のような吟味をする。

『しかし、これは確かに言えることだが、われわれを先ず魅了していたのは「絶対他者」という像と概念だったのである。これをわれわれはよく検討もしなかったというわけではないがしかし、聖書で「ヤハウェ・主」と呼ばれている方の神性と同一視出来ると思っていた。この絶対他者は、孤立性、抽象性、絶対性の内に在り、そしてこのあり方においてわれわれは絶対他者を考察し、人間、この哀れな愚か者に対して―彼の耳をひっぱたくとは言わないまでも―対立させた。この絶対他者はアブラハム、イサク、ヤコブの神に似ているというより、むしろ相変わらず、またしても再び、よりいっそう哲学者たちの神の神性に似ていたのである。そこにはもう一度偶像が生まれようとしていたのではなかろうか。』[4]『生ける神の-そしてこの神に我々はやはり関わりを持ちたいと願った-神性がその意味と力を持つのは、ただ神の人間との歴史と対話という関連においてのみ、したがって神の人間との共なる存在においてのみであるということが、われわれにはかなり見落とされていたのではなかったろうか。確かにその通りである。』[5]

なお、『神の人間性』が講演される3年前(1953年)に出版された和解論Ⅰ/2(59節)において、神の人間性へと向かう、バルトの明確な自己批判と軌道修正を見ることが出来る。

『神が一切の相対的なものとは反対に、ただ全く絶対的であり、一切の有限なものを排除して、ただ全く無限であり、一切の卑賤と反対に、ただ全く高き方であり、一切の受動と反対に、ただ全く活動的であり、一切の試練と反対に、ただ全く不可侵であり、一切の内在と反対に、ただ全く超越的であり、したがってまた、一切の人間的なものと反対に、ただ全く神的であり―一言で言えば、ただ「絶対に他なる」者、或いは「絶対に他なる」ものであり得るとか、あることが許されるとかいう、われわれの考え―そのようなわれわれの考えは、神がイエス・キリストにおいて実際にそのようなものであり、またそのようなことを為し給うということにおいて、無根拠なもの、顛倒したもの、異教的なものであることが、示される。…神は絶対であり、無限であり、いと高き方であり、働き給う方であり、不可侵であり、超越的であり給うが、しかし彼はそれらすべてのことにおいて、自由において愛する方、その愛において自由な方であり給う。従って、彼は、御自身の囚人ではないのである。むしろ、神は、主として、それらすべてのものであり、従って、これらの概念によって示された対立を超えることによって、それらを包括し給う。』[6]

このバルト自身の言葉から、かつてバルトを魅了した「絶対他者」という神観(神の神性)は、北森が指摘したように痛むこと、包むことをしないような対立する神であったのではないかと考えられる。それは神が、自ら招いた罪から来る苦難の中で苦しむ人間を見られても、人間と対立した超越者として、人間の痛みや苦しみとは関わりを持とうとしない苦しまない神であったとも言えるのではないか。

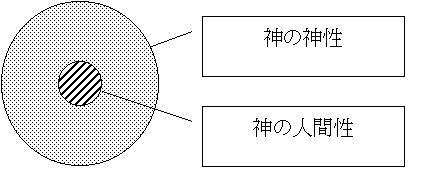

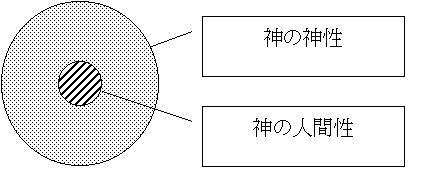

しかしバルト自身が、イエス・キリストにだけ注目し、イエス・キリストを通して神を知ろうとし続けた時、「正しく理解された神の神性は、神の人間性を内に含む」、「正しく理解された神の人間性は神の神性の中に含まれる」という命題の認識へと導かれたのである。

バルトが改めて発見した上記の命題は「神の神性とは、それ自身人間性の性格をも持つような神聖性である」とも表現されている。そしてこの認識が、新たな方向転換のための動機と原動力となったのである。

『そのことを、われわれはどこから知るのであろうか。どこから、この命題が許され、命じられているのであろうか。この命題はキリスト論的命題である。否むしろ、キリスト論によって基礎付けられ、またそこから展開されるべき命題なのである。』[7]バルトはこの命題を、キリスト論によって基礎付けられ、またそこから展開されるべき命題として提示した。キリスト中心的にこの問題に取り組むことによって、バルトは神の神性の認識を基盤にした、まさにそこから帰結する、神の人間性の認識へと導かれたのである。それゆえにバルトが釘打っている大切な点は、

『あのかつての方向転換を共に経験しなかった人や、神が神であるということがいまだに決定的となっていないような人は、今神の人間性について真実な言葉としてさらに何が言われようとも、決してそれを理解しないであろう。』[8]ということである。

バルトは、聖書においてわれわれに証しされているイエス・キリストこそが、神学における『聖書証言の中心にして全体という、より良い、より厳密な前提』であると主張する。それゆえバルトは、「神はイエス・キリストにおいて誰であり、何であり給うのか。」と問うのである。バルト自身が、当時のあの第一の方向転換の際に、もしキリスト論的に神学を試みていたならば、第二の方向転換の必要はなかったと考えるのである。

聖書においてわれわれに証しされている、神であり人であるイエス・キリストにおいて神を見る時にこそ、人間は抽象的な神や抽象的な人間に関わるのではなく、具体的な神性と人間性を知ることが出来る。それは決して人間との関わりを持たない神ではなく、まさに恵みの契約によって人間に関わりを持ち、人間と共に歩もうとし続けて下さっている福音の神、誠実なパートナーとしての神である。イエス・キリストは人間との交わりにまで身を低く卑しめた主であり、同様にまた神との交わりへと高く挙げられた僕である。

『神が御自身を啓示し、それと同時にその本性を、また神的なものの本質を、啓示し給うたそのところにおいてこそ、われわれは、神とは誰であり、神的とは何であるかということを、学ばねばならない。そして、神が、イエス・キリストにおいて、そのようなことを為し給う神として、御自身を啓示し給うたのであれば、その神よりもさらに賢くなろうとしたり、そのようなことは神的本質と矛盾するなどと主張したりすることが、われわれの為すべきことではない。その場合には、われわれは、むしろ、自分たちが、神についてあまりにささやかに、従って顛倒した仕方で、偽りの神概念の枠の中で、考えて来たということを、彼御自身によって教えられなければならない。』[9]

「神はイエス・キリストにおいて誰であり、何であり給うのか。」この問いを持って、バルトは聖書においてわれわれに証しされたイエス・キリストの現実存在に目を向ける。(それは、聖霊によりてやどり、おとめマリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、陰府にくだり、三日目に死人の内よりよみがえり、天にのぼり、全能の父なる神の右に座したまえる主イエス・キリストの姿である。)

その際、最初に目に飛び込んでくる根本的なことは、疑いもなく神の神性に他ならない。そしてまた、イエス・キリストにおける神の神性は、神ご自身がイエス・キリストにおいて主権を持って語り行為する主体であり給う、ということを意味する。

イエス・キリストとの関連において、神の神性は人間性を排除するのでなく、それ自身の中に含む。神の神性はまさに愛へ向かう神の自由だからである。

神の神性とは、神がご自身の中で、ご自身のためだけのために存在することが出来るという、牢獄では決してない。神はご自身の中で、ご自身のために存在する。しかし、神の神性はわれわれと共に、われわれのためにも存在するという神の自由である[10]。

バルトが語る「神の人間性」とは、前述したように「神の人間への関係と顧み」として定義されている。それは、自由な恵みによって人間に語りかけ、約束と命令を与え、交わりの中に招いてくださる神であり。存在と出現と行為において人間のための神であるということであった。

バルトはイエスのたとえの中に登場する失われた息子を憐れむ父、返済能力のない負債人を憐れむ王、強盗に襲われた人を憐れむサマリヤ人に目を留める。ここで憐れむということばをバルトは以下のように説明する[11]。

『憐れむとは、すなわち、予期せぬ寛大な徹底的な憐れみの行為において受け入れて下さるということ。そしてまた、これらの譬えがすべて天国の譬えとして指し示しているのは、憐れみの行為である。そこには一人の方がおられる。-まさしくこの方こそ、これらの譬えによって語っているお方である!―この方は、自分のまわりの群集の弱さと罪過、困惑と悲惨を深く心に留め、あるがままのこの群集を軽んじることなく、理解できないほどに重んじ、またこの群集を深く心に受け入れ、彼らの場所を自分の場所となす。』[12]

以上のことから、「神の人間性」という言葉を、バルトは明らかに関係概念の言葉として用いていることがわかる。バルトが『神の人間性』でアクセントをつけ、「神の人間性」という言葉で語っていることは、キリストによって具体的に明らかにされた、「人間と関係を持って生きる神のご性質」である。言い換えれば、神は人間と関係を絶って存在するという意味での「絶対他者」ではないということをバルトは主張している。

創世記を見ると、もともと人間は神のかたちに似せて造られたと記されている。故に神性のうちにもともと人間性が含まれていたと考えられる。しかし、新約聖書によってさらに明確に明らかにされたことは、キリスト自身が神のかたちであるということである。それ故に、神は神のかたちに創造した人間に対して、キリストにおいて交わりを持たずにはおれない存在であると言える。神は「人間の友」であり給う。

罪を犯して恵みの神に背を向け、神の敵となった私たち人間のことを考えると、バルトの語る「神の人間性」とは、たとえ人間が神を神とすることを止めて自らを神とし、神の敵として歩み始めたとしても、神は人間と関わりを持つことを決して拒まれないで、あくまでも苦難の中でうめいている人間と苦しみを共にすることを選ばれたということ。つまり、私たち人間と共に苦しんで下さるという「神の受苦性」をも意味するのではないかと私は考える。後期バルトの神観である、神の神性の内に含まれる神の人間性とは、絶対他者である神の受苦性であると考えられる。

カール・バルトは、キリスト中心的に神学を続ける歩みの中で、神の神性の内に含まれる「神の人間性」を見た。このことは、『神の人間性』においてはっきりとアクセントをつけて語られた。「神の人間性」は、神を憐れみの行為(共に苦しむこと)へと揺り動かす故に「神の受苦性」とも言える。バルトは絶対他者としての神の神性の中に、この神の人間性、神の受苦性を見た。

図1は上記の「神の神性」と「神の人間性(受苦性)」との関係のモデル(二重の同心円)である。

図1「神の神性」と「神の人間性」との関係のモデル

[1] カール・バルト、寺園喜基訳『神の人間性―カール・バルト著作集3』、新教出版社、1997年

[2] 同書、349頁

[3] 同書、351頁

[4] 同書、356-357頁

[5] 同書、357頁

[6] カール・バルト、井上良雄訳『教会教義学 和解論Ⅰ/2 僕としての主イエス・キリスト<上>』、新教出版社、1960年、54-55頁

[7] カール・バルト『神の人間性―カール・バルト著作集3』、358頁

[8] 同書、354頁

[9] カール・バルト『教会教義学 和解論Ⅰ/2 僕としての主イエス・キリスト<上>』、54頁

[10] カール・バルト『神の人間性―カール・バルト著作集3』、359-361頁参照

[11] 五章参照

[12] カール・バルト『神の人間性―カール・バルト著作集3』、363頁

第4章へ

目次へ

The Gospel of Jesus Christ(Shinri Nomachiのホームページ)へ